学校生活における校則は、生徒たちの生活を秩序立て、安心して学べる環境を提供するために必要不可欠なものです。しかし、時にはその内容があまりにも奇抜で、思わず笑ってしまうようなものも存在します。今回紹介するのは、まさにそんな「驚愕の校則」です。以下に示す校則は、一見するとジョークのように思えるかもしれませんが、実際に存在しているものです。さて、その内容をご覧ください。

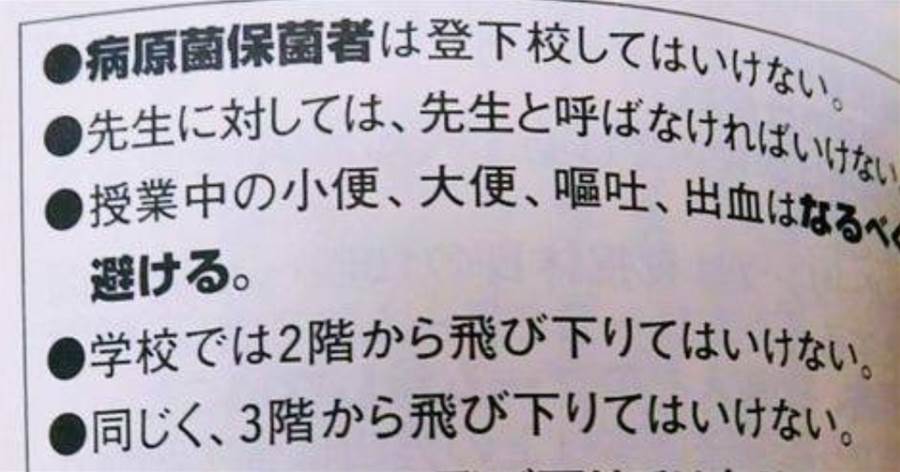

病原菌保菌者は登下校してはならない。

この校則は、一体どのようにして病原菌保菌者を特定するのか、という疑問が浮かびます。また、登下校してはならないというのも、具体的にどのような対応が求められるのか、不明瞭です。

先生に対しては、先生と呼ばなければならない。

これは一見すると普通のように思えますが、実際にどのような背景があるのか興味深いところです。他の呼び方は禁止されているのでしょうか?

授業中の小便、大便、嘔吐、出血はなるべく避ける。

ここでの「なるべく避ける」という曖昧な表現が、さらに笑いを誘います。

生理現象を完全にコントロールすることは難しいですが、どの程度の「避ける」が求められるのでしょうか?

学校では2階から飛び下りてはならない。

これは安全面を考慮した当然のルールですが、なぜわざわざ明記する必要があったのか、逆に2階から飛び下りる生徒が多かったのか、と疑問が湧きます。

同じく、3階から飛び下りてはならない。

2階に続き、3階も同様のルール。飛び下りる高さが上がるごとにリスクも増すため、当然のことながら、こちらも明記されているのでしょう。

同じく、屋上から飛び下りては危険である。

こちらも安全面を考慮したルールですが、やはり「危険である」という表現がやや曖昧で、何故このようなルールが必要とされたのかが気になります。

学校内で出前をとってはいけない。

学校での出前禁止。これも一般的には理解できますが、なぜ具体的にこのルールが設けられたのか、その背景が気になるところです。

これらの校則は、一見すると笑い話のように思えますが、背後には学校の安全と秩序を守るための真剣な取り組みがあるのかもしれません。しかし、その表現の奇抜さや具体性には驚かされます。このようなユニークな校則を通じて、生徒たちはどのように学校生活を過ごしているのか、非常に興味深いところです。

校則の背景とその意図

これらの校則がどのような背景で制定されたのかを考えると、それぞれのルールには学校側の意図が見えてきます。例えば、「病原菌保菌者は登下校してはならない」というルールは、感染症の蔓延を防ぐための対策として理解できます。また、「先生に対しては、先生と呼ばなければならない」というルールは、生徒と教員の間の敬意を保つためのものでしょう。

一方で、「授業中の小便、大便、嘔吐、出血はなるべく避ける」というルールは、授業の進行を妨げないための配慮と考えられますが、実際にどのように生徒がこれを遵守するのかは疑問が残ります。

また、「学校では2階から飛び下りてはならない」や「3階から飛び下りてはならない」というルールは、安全確保のための当然の措置ですが、なぜ具体的にこれらが明記される必要があったのか、その背景には過去の事故や事件が影響しているのかもしれません。

引用元:https://www.facebook.com/photo/?fbid=122178244208036275&set=gm.2541577532712295&idorvanity=2441657902704259,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]